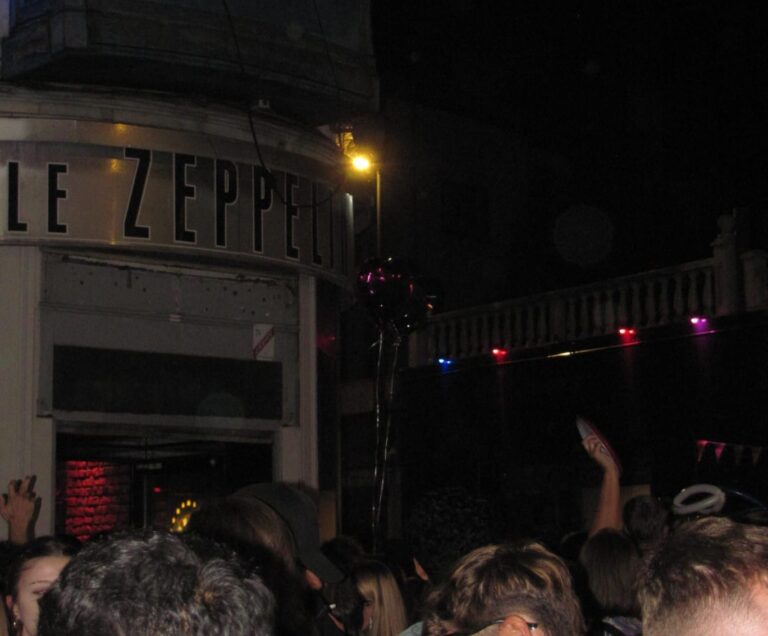

Faire la fête en sureté, pour une femme, ce n’est pas une mince affaire. Afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, les soirées sont de plus en plus régies par des règles strictes sur la prévention et l’accompagnement des victimes. Plus radical, le Zep Bar, à Lille, propose depuis janvier des soirées 100% filles, en non-mixité.

Le mercredi soir au Zep Bar, rue Solférino à Lille, c’est personnel strictement féminin, de la barman à la DJ en passant par la videuse. Une fierté pour Clara, la toute nouvelle responsable du lieu, qui présente son équipe, occupée à servir des bières. Du haut de ses 25 ans, elle affirme vouloir se battre contre « ce patriarcat de merde » et a lancé, en janvier, sa soirée « 100% filles », un concept qui n’est pas nouveau mais qui a le mérite de faire réagir.

Après la diffusion d’un reportage sur France 3 région mercredi 5 février et le tollé qui s’en est suivi sur les réseaux sociaux, le bar a décidé d’annuler sa soirée filles. Mais Clara ne se laisse pas démonter et promet : « La semaine prochaine c’est salsa, bachata, reggae, amenez vos copines on va apprendre à danser ! »

« La semaine prochaine c’est salsa, bachata, reggae, amenez vos copines on va apprendre à danser ! »

Organiser des soirées sans danger, c’est un défi de taille à relever mais garantir un endroit sûr pour faire la fête entre femmes, ça semble mission impossible. Être une femme, la nuit, et vouloir s’amuser, c’est s’exposer à des risques : agression sexuelle, harcèlement sexuel, drague pénible et inopportune, administration de drogue à son insu, la liste est longue.

Exclure les hommes des soirées, ça s’appelle la non-mixité et pour Clara, c’est aussi le moyen de proposer une safe place (un lieu sûr en anglais) : « Si on peut avoir au moins un endroit safe dans cette put*** de rue au moins une fois par semaine, ce serait vraiment super ! » Ce projet féministe, elle y tient : « Je suis une femme et je défends les femmes ! »

Dans l’univers de la nuit, ce n’est pas qu’une question de consentement, faire la fête en étant une femme c’est aussi un sentiment d’insécurité et de vigilance permanent. Protéger son verre, avoir conscience des personnes aux alentours, s’assurer que les frôlements des inconnus sont le fruit du hasard, surveiller ses copines et s’assurer qu’elles soient en sécurité, c’est beaucoup de travail pour quelqu’un qui voulait juste s’amuser. Lâcher prise ce n’est pas vraiment une condition pour faire la fête au féminin.

Qui dit soirée non-mixte dit liberté : liberté de s’abandonner à la fête, liberté d’occuper l’espace comme il plaît, liberté de s’habiller à sa guise sans se préoccuper des regards affamés ni se voir accusée d’avoir voulu aguicher. Sur ce point, Léa Guillouard de l’association Animafac annonce « faire preuve d’intransigeance », à l’instar de Régis Bordet président de l’Université de Lille, qui affiche « une politique zéro tolérance » envers ce type de comportements.

Prévenir plutôt que guérir

Formatrice pour la prévention sur les risques liés aux évènements festifs, qui a eu lieu lors du séminaire de l’Université de Lille destiné aux associations étudiantes le 25 janvier dernier, Léa énonce les gestes à instaurer contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) en soirée : « Prévenir, mettre à l’écart, accompagner. » Elle aussi conseille d’avoir une safe place avec une équipe majoritairement féminine. L’idée, « mettre en sécurité dans un endroit calme, dire que c’est un problème, que l’on peut aider, créer un cadre de confiance et orienter vers des recours ».

Faire la fête en toute sécurité c’est possible, mais la non-mixité est-elle la solution ? Clara, la gérante du Zep bar reconnait la perte que représente le refus d’inclure les hommes de ses soirées, même un soir par semaine. Exclure les hommes c’est exclure des clients, néanmoins la nécessité de prendre de telles mesures traduit une approche encore insuffisante de la gestion de la sécurité des femmes en soirée.

Marilou Liger

Photographies : Charlotte Chimier

ZOOM SUR...

Une brève histoire de la non-mixité

La pratique militante de non-mixité féministe a toujours dérangé, a souvent été mal interprétée, mais rarement explicitée dans une perspective historique.

Dès les années 1890, apparaissent les premiers groupes féministes non-mixtes. Loin d’un féminisme radical séparatiste, l’objectif pour cette branche modérée du féminisme est de s’organiser politiquement de manière autonome. Jusqu’au début du XXe siècle, la direction des associations féministes par des femmes leur permet de définir elles-mêmes les termes de leur revendication et les stratégies de leur émancipation.

Essoufflée après 1945, cette première vague féministe laisse place à une nouvelle génération de militantes. Pour elles, parité n’est pas synonyme d’égalité. Au contraire, les groupes mixtes sont vus comme des espaces de reproduction des dominations. En réponse à la monopolisation du pouvoir par les hommes et aux positions subalternes auxquelles sont reléguées les femmes dans les groupes d’extrême gauche des années 1960, la non-mixité est perçue comme la solution pour permettre une libération tant individuelle que collective. En effet, l’entre-femmes est nourrit d’expériences de discriminations communes propices à une prise de parole libre et à un cadre sain d’expression des revendications.

Brièvement rediscutés dans les années 1990, les répertoires de la non-mixité s’enrichissent dans les années 2000 de collectifs en « non-mixité queer » ou encore en « non-mixité de femmes racisées ». En soulevant d’autres rapports de pouvoir que les seuls rapports sociaux de sexe, ces non-mixités sont revendiquées à partir de constats similaires à ceux des militantes des années 1970.

Attaquée par ses opposants comme étant un projet de société « anti-hommes », la non-mixité se veut donc en réalité un outil de lutte féministe, parmi tant d’autres, au service d’une société plus égalitaire.

Nina Attalli

Point Vidéo: "Les safetys, assurer le bon déroulé des soirées"

Vidéo : Eva Tolosa-Joas

Mise en page : Bleuenn Galmiche–Neveu