Dans la métropole lilloise, l’architecture ne sert pas toujours sa fonction première de logement. Entre dispositifs hostiles, logements vacants, projets immobiliers luxueux, elle participe à l’exclusion des plus précaires. Pourtant, le projet d’habitat inclusif à Wervicq-Sud et les initiatives citoyennes permettent d’imaginer un modèle alternatif : donner au peuple le pouvoir de décider de son habitat.

Si l’on croit la Famille Kretz (L’Agence sur Netflix), il semble commun de s’acheter des biens au-delà de 4 millions d’euros. L’architecture répond au marché de l’immobilier et va donc dessiner pour les élites.

C’est le constat qu’en fait, Anne, 21 ans, étudiante à l’École nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Strasbourg : « Les architectes sont au service des puissants. » Elle décide de mettre en pause ses études, l’espoir d’une profession plus écologique et sociale déchu. Maquettes abandonnées, légumes dans la main, elle poursuit un service civique dans un maraîchage à côté de Berlin, qui héberge les agriculteurs dans un habitat collectif. Anne parvient donc à concilier engagement écologique et travail, ce qui lui paraissait impossible dans le domaine de l’architecture.

Un milieu socialement déterminé

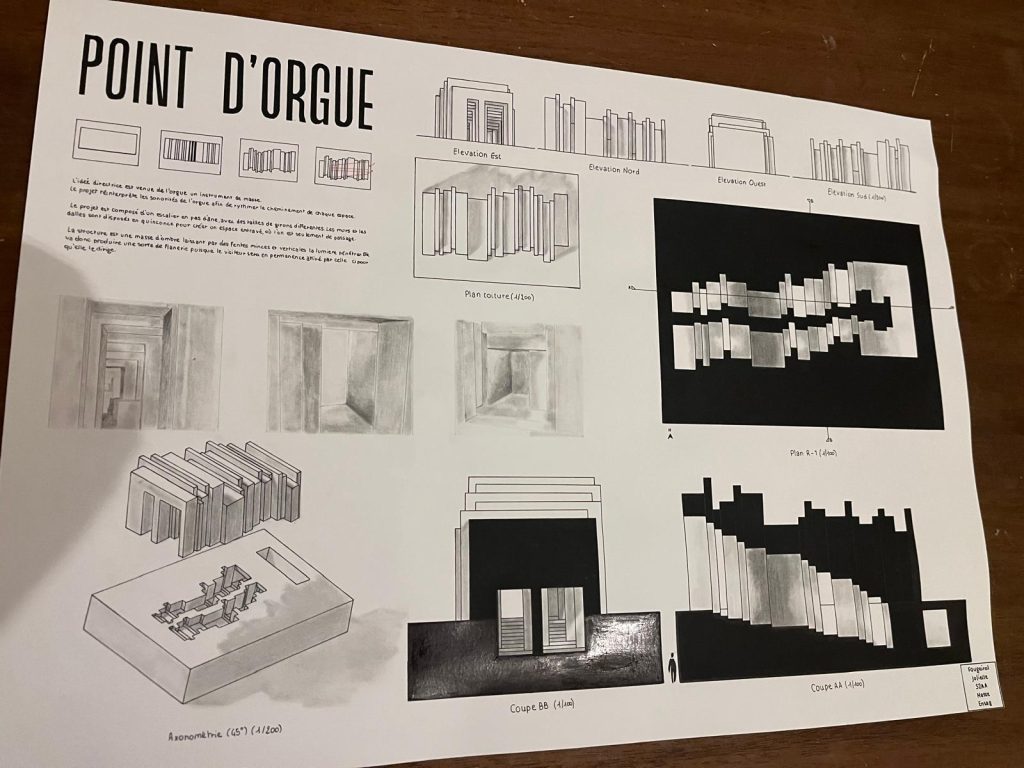

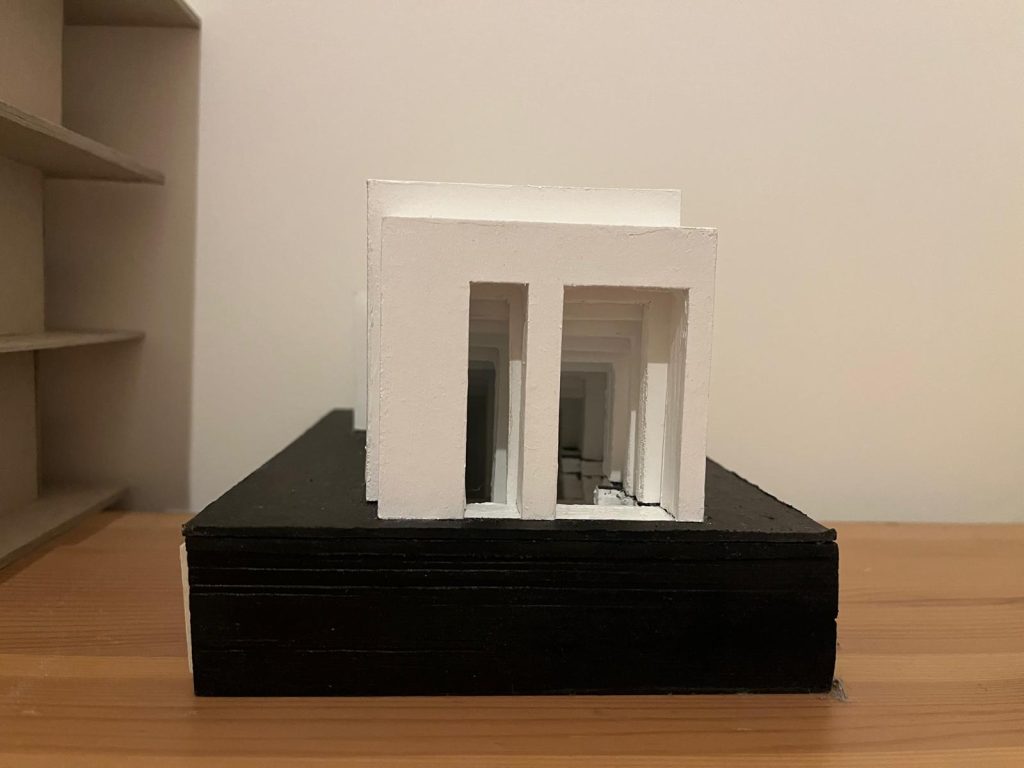

Le constat est sans appel : « Il n’y avait pas de personnes racisées à l’école », affirme Valentine Jean, diplômée de l’ENSA Marseille. Les « archi-stars », à l’instar de Le Corbusier (et non pas Martin Kretz), « dont on parle dans tous les cours », ont toujours les mêmes profils — comme c’est le cas au sein des étudiants aujourd’hui — et ne sont jamais remis en question. Le profil des futurs architectes est limpide : « On est tous privilégiés », observe Anne. La sentence est irrévocable : une déconnexion des réalités sociales, avec des maquettes où l’esthétique prime souvent sur son usage social.

L’absence de diversité sociale dans l’architecture façonne l’espace public et la production du logement. Si la fonction sociale du métier peut être abordée dans les amphithéâtres, la rentabilité économique prime sur le terrain. « Il y a une volonté de faire au mieux pour les habitants et l’environnement, mais on se prend des portes parce que le budget ne le permet pas », confie Shana Wittock, architecte à l’atelier TRIPLEV.

Logement et espace public

À la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord, des poteaux en bois ont été érigés dans les buissons autour du bâtiment. Ce dispositif d’architecture hostile vise à masquer les inégalités en invisibilisant les personnes les plus précarisées. Une logique d’exclusion qui s’étend à travers la métropole, qui connaît une marchandisation croissante du logement social, comme le montrent les études du chercheur Hadrien Hérault.

L’architecture, dont la fonction première est de loger, répond à un système économique axé sur l’exclusion.

Face à ces constats, la mobilisation populaire s’est fait entendre, le 11 octobre, à la place de la République. Le Droit au Logement (DAL) Lille réclame la mise en application, par le Préfet et la Mairie, de l’ordonnance de réquisition de logements vacants, introduite en 1945, mais quasiment jamais appliquée. Si appliquée, elle pourrait permettre de réquisitionner 40 000 à 50 000 logements vacants à travers la métropole.

Les mal-logés pourraient récupérer un pouvoir d’action, ayant la possibilité de formuler la demande de réquisition et de se réapproprier des espaces oubliés par la Ville, qui priorise la construction de nouveaux projets plus rentables. « Des logements, pas des profits », scandaient les manifestants.

Bâtir l’inclusion

Sur les rives de la Lys, à Wervicq-Sud, l’architecture est un outil d’inclusion. Ce sont les « exclus », en collaboration avec des acteurs du secteur de la santé et des architectes qui ont conçu l’immeuble solidaire. Il comprendra 23 logements : 14 logements ordinaires, une colocation destinée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, des appartements pour les personnes en situation de handicap et deux appartements pour des jeunes majeurs issus de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Salles communes, jardin et buanderie partagés : l’objectif est de créer de la mixité sociale et de la solidarité. « L’idée est que les habitants puissent se croiser, s’enrichir de leurs différences », explique Christophe Léger, directeur de l’association Familles Solidaires Hauts-de-France, qui pilote le projet.

Ainsi, l’espace apparaît coincé dans un conflit d’usage : à droite, une immense villa habitée 3 mois dans l’année et à gauche un sans-abri qui prend quand même beaucoup de place devant cet immeuble, non ? Faudra-t-il alors s’appuyer sur les paroles de France Gall ? « Résiste, prouve que tu existes, refuse ce monde égoïste ».

Isïa Patie

Zoom

Le paradoxe de l’architecture hostile

Dans l’imaginaire commun, l’architecte a le beau rôle, celui de construire des habitats esthétiques où chacun pourra trouver sa place et son petit cocon. Néanmoins, la réalité est loin d’être aussi mielleuse : l’architecture incarne également une forme de violence.

L’architecture hostile est une stratégie d’aménagement urbain des structures et espaces publics qui sont agencés afin d’empêcher certaines activités ou restreindre l’utilisation de ces lieux par certaines personnes.

Figure historique : Robert Moses (1888-1981), ancien architecte et secrétaire d’Etat de New-York. Le «maître de la construction» a bien modernisé la ville, mais à travers des aménagements exclusifs. Un exemple célèbre est la construction de ponts bas sur l’autoroute reliant la ville aux plages publiques. Le passage de bus contenant des personnes pauvres et souvent noires était alors empêché quand les riches blancs passaient facilement en voiture.

Exemple de barrière anti-SDF dans la rue Solférino – © Lisa Bronner

Et aujourd’hui ? Le nombre de personnes sans domicile en France a atteint le nombre drastique de 350 000 selon La Fondation pour le Logement des Défavorisés. Chaque bout de terrain est susceptible de devenir un refuge pour la nuit. Derrière les bancs aux design originaux, les pics et les barres de fer, se cachent des politiques urbaines qui privilégient une vision aseptisée de l’espace public.

Pour récompenser les plus belles œuvres, la fondation organise la cérémonie des Pics d’Or qui a déjà connu trois éditions entre 2019 et 2024. Ce rassemblement ironique entend pointer du doigt les installations et encourage à dénoncer les municipalités responsables.

Gabriel Vourc’h