Le secteur Concorde, connu sous le nom de BDM, pour boulevard de Metz, s’apprête à disparaître sous les pelleteuses. Situé au faubourg de Béthune, à Lille, ce quartier de logements sociaux, construit dans les années 1970, était censé répondre à la crise du logement. À l’époque, c’était un projet ambitieux : 1500 logements, des écoles, des commerces, des espaces verts. Un microcosme urbain où des milliers de familles ont grandi. Pourtant, 50 ans plus tard, le quartier est condamné. Officiellement, il faut « améliorer le cadre de vie » et remplacer les tours par un écoquartier, plus responsable, plus vert.

Mais au-delà du béton, c’est toute une histoire qui est effacée.

Derrière cette destruction, une question : pourquoi en est-on arrivé là ?

La pauvreté, l’insalubrité, l’enclavement, le trafic de drogue, l’insécurité… Des problèmes que la ville n’a pas su – ou voulu – résoudre autrement que par la table rase. Un ancien habitant s’interroge : « Elle était où la municipalité quand on a demandé d’apporter du changement ? Quand on demandait à être écoutés pour les enfants du quartier ? C’est pas un peu trop tard pour nous ?”

En 2015, le taux de pauvreté atteignait 37,7 %, le chômage des jeunes 34,3 %. Loin des promesses des années 1970, le quartier est devenu un symbole de relégation sociale.

On justifie la démolition par des coûts de réhabilitation trop élevés : 150 millions d’euros. Mais, au fond, la ville a-t-elle réellement cherché à sauver le BDM ? Ce modèle d’urbanisme, inspiré des théories de Le Corbusier, a montré ses limites partout en France. On empile des familles populaires, souvent issues des vagues migratoires, dans des barres d’immeubles, puis on laisse ces quartiers se dégrader, se marginaliser. Jusqu’à ce qu’ils deviennent pour certains un « problème » pour la société.

Nicolas Sarkozy, déjà en 2005, à la suite des émeutes survenues juste après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, avait qualifié les enfants des cités de “racaille”, de quoi mettre des profils sur des visages, souvent discriminés.

“Vous en avez assez de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser” Nicolas Sarkozy, 2005

Dans cette lignée, pour la MEL de Lille, la solution devient alors radicale : destruction, dispersion des habitants, remplacement par des logements en accession à la propriété. Un projet de mixité sociale, en théorie, assumé. Mais, dans la réalité, “combien des anciens habitants pourront revenir lorsque ce projet de mixité sociale sera achevé ?” demande un ancien habitant.

Beaucoup parlent d’un déracinement : « On nous a chassés ». « Avant, on avait tout ici : épicerie, boulangerie, pharmacie, bibliothèque. On connaissait tout le monde. » « On était chez nous […] on était un petit pays » une phrase qui quelque part, rappelle les objectifs de création de ces quartiers : tout avoir à domicile “pour ne pas avoir à sortir de sa cité.”

Certains anciens habitants du quartier évoqueront la question de la responsabilité.

« Beaucoup ont mal fini », souffle un ancien habitant. « Des enfants placés, d’autres en prison”. Quelque part, la solution n’aurait pas été de commencer à trouver des solutions plus tôt pour garantir, notamment aux enfants de ces quartiers, un avenir meilleur au-delà d’un déterminisme social que l’on veut leur imposer?

Aujourd’hui, la plupart ont été relogés ailleurs, parfois hors de Lille.

D’autres, pourtant, voient cette destruction comme une chance. « Franchement, c’était plus vivable », avoue une habitante. « J’ai un jardin maintenant, une vraie cuisine. » Un autre renchérit : Il n’y avait pas d’avenir ici. »

Alors, fallait-il détruire le BDM ? Pour la ville, c’était la seule solution. Pour les anciens habitants, la question reste ouverte.

Entre ceux qui voient cette destruction comme une violence qui trouve sa place dans le registre symbolique, pour d’autres, au contraire, cette démolition est vue comme une opportunité, celle d’une vie meilleure et du logement décent, car le BDM, c’était aussi une histoire de logements décents et dignes.

Certes, les tours vont disparaître. Mais les blessures, elles, restent. La douleur pour beaucoup de ne pas avoir été considéré, traité et reçu des conditions de vie dignes, au-delà de la violence symbolique, du racisme et des contrôles au faciès ; pour ces gens, c’était aussi leur enfance, leur histoire, leur “pays”.

“C’est comme si on n’avait jamais existé.”

À travers la destruction du BDM, c’est aussi l’histoire des mémoires, celles des quartiers.

Et surtout, une question demeure : où sont passés ceux qui n’ont pas trouvé leur place dans ce « renouveau » ?

Article de Meriem Bouguenaya

Zoom :

L’histoire des quartiers populaires : de la construction vers la

déconstruction

Le 1er janvier 2024, on comptait 1 362 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) en France métropolitaine selon l’INSEE. Les grands ensembles concernés sont nés suite aux programmes de construction de logements sociaux des années 1950-1970 dans le but de reloger ouvriers et immigrés après la Seconde Guerre mondiale. Fortement inspirés par le concept d’ « unité d’habitation » de l’architecte Le Corbusier, ils concentrent tous les équipements collectifs nécessaires à la vie : habitations, écoles,

commerces, lieux de jeux… Cependant, ils deviennent progressivement des zones d’exclusion, étant construits en périphérie et bénéficiant de peu d’investissements en infrastructures et services.

Avec le déclin industriel des années 1980, le chômage explose et la précarisation économique s’accompagne d’une stigmatisation médiatique et politique de ces quartiers populaires souvent qualifiés de « ghettos urbains ».

Des politiques de la ville, destructrices

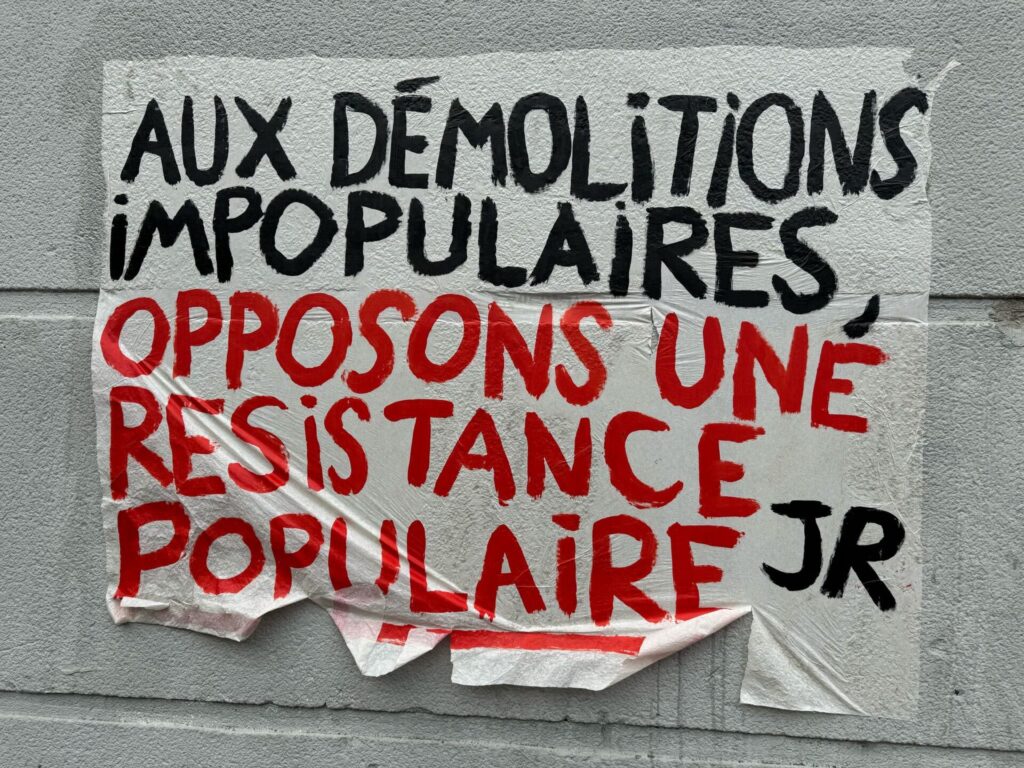

Dès les années 1980, l’État tente de revitaliser les quartiers défavorisés via des politiques de la ville ». Parmi elles, la destruction massive des grands ensembles censée favoriser la mixité sociale mais qui, en réalité, disperse les habitants sans résoudre les problèmes d’emploi et d’éducation. Des programmes comme la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, ont abouti à la destruction de nombreux immeubles HLM, forçant des milliers des habitants à se reloger ailleurs, souvent sans solution de remplacement satisfaisante.

Conséquences : déracinement et précarisation

Ces politiques entraînent un sentiment de déracinement pour les habitants relogés en

zones excentrées, un accès réduit aux services publics et une précarisation accrue, car

les logements détruits ne sont pas toujours remplacés. Dans Refaire la cité: L’avenir des

banlieues, les sociologues Michel Kokoreff et Didier Lapeyronnie montrent qu’au lieu de réduire la ségrégation, les politiques publiques renforcent l’isolement et la stigmatisation des habitants car « elles isolent les territoires en difficulté et confinent leurs habitants dans l’accumulation de problèmes. Surtout, elles enferment la population dans la passivité, invalidant ses capacités d’action » .

Lou Brosse-Fagot

Vidéo: Le projet de destruction du secteur Concorde à Lille

Crédit vidéo:

©« Ville de Lille »; ©« Lille métropole habitat »; ©« Artzone »

Crédit photos :

©Mémoire 2cité vol 67

Vidéo réalisée le 4 mars 2025 par Meriem Bouguenaya